Test site

Anfiteatro di Lecce | PUGLIA

Le origini

L’Anfiteatro si trova nella parte meridionale di piazza Sant’Oronzo, nel centro storico di Lecce.

La costruzione dell’edificio viene fatta risalire all’età augustea o giulio-claudia (fine del I sec. a.C. – metà del I sec. d.C.), in un momento in cui la città di Lupiae sembra interessata da un grande fervore edilizio e da un generale processo di monumentalizzazione. Successivamente, tra l’età traianea e quella adrianea (prima metà del II sec. d.C.), l’Anfiteatro è oggetto di un importante intervento di restauro, al quale si può attribuire l’aggiunta di un portico colonnato sommitale (porticus in summa cavea).

La struttura

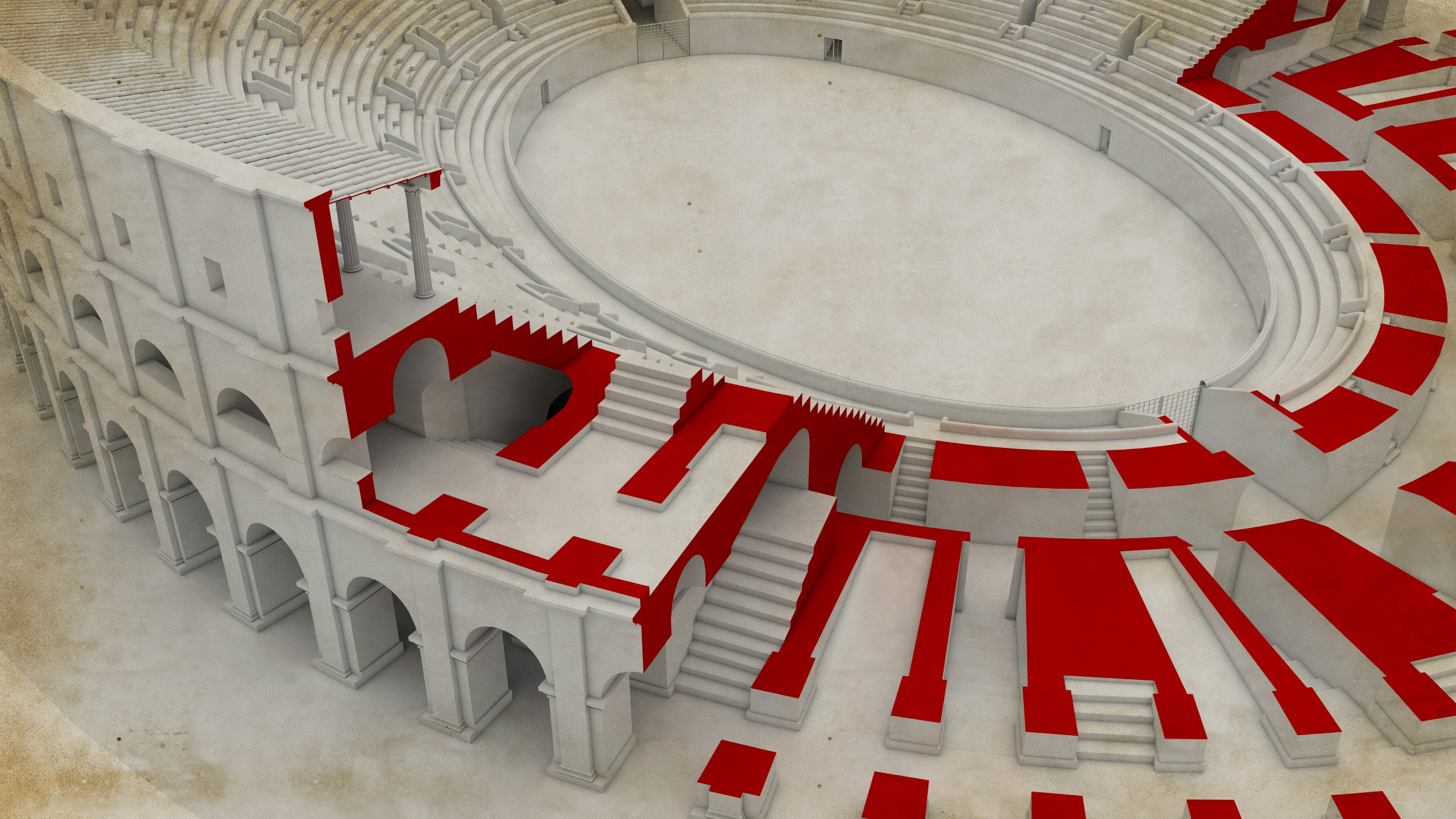

Nella sua configurazione originaria, il monumento aveva dimensioni massime di 102 x 83 m, mentre l’arena misurava 53 x 34 m. Si trattava di un anfiteatro di medie dimensioni, se rapportato ad altri edifici simili, in grado di ospitare tra le 12.000 e le 14.000 persone, che vi si recavano per assistere a spettacoli di vario tipo, come i munera gladiatoria (combattimenti tra gladiatori) e le venationes (cacce di animali feroci).

L’Anfiteatro di Lecce appartiene alla tipologia detta “a struttura vuota”, in quanto la cavea poggia su sostruzioni voltate. Esso era ripartito in quattro settori, scanditi in altrettanti ingressi (aditus) posti in corrispondenza degli assi principali. L’accesso ai diversi settori avveniva mediante un articolato sistema di scale e rampe che collegavano il portico sommitale, gli ambulacri superiore e inferiore, l’arena e il cunicolo circumpodiale, ovvero uno stretto corridoio che correva dietro il muro del podio, utile per la raccolta e il deflusso delle acque.

Degno di nota è il fregio continuo che originariamente correva lungo tutto il parapetto (baltheus) del podio, posto a protezione dei sedili di proedria riservati alle massime autorità: sugli oltre cinquanta elementi marmorei a bauletto conservati, si sviluppa un rilievo con vivaci scene di caccia e di lotta tra fiere, in cui accanto ai venatores si susseguono e si affrontano cani, cinghiali, cervi, lepri, orsi, tori e bestie esotiche come leoni, pantere, zebre ed elefanti.

La storia degli scavi

Dopo l’età romano-imperiale, cessata la funzione originaria dell’edificio, l’Anfiteatro venne progressivamente demolito e alcuni settori furono trasformati con altre destinazioni d’uso, venendo così inglobato nella struttura della città medievale.

Nel corso del Cinquecento e del Seicento, alcuni studiosi locali, tra cui il Galateo, il Ferrari, l’Infantino e il Beatillo, avevano avuto modo di osservare come piazza dei Mercadanti (questo il nome di piazza Sant’Oronzo prima del 1871) e le abitazioni a essa contigue fossero

Bisognerà, tuttavia, aspettare il XX secolo per vedere riaffiorare parte dell’Anfiteatro, in seguito alle demolizioni degli isolati storici che delimitavano la piazza, ricalcando in parte l’andamento ellittico della cavea. Nel 1900, infatti, in seguito alla demolizione dell’Isola del Governatore, sacrificata per fare posto all’edificio della Banca d’Italia, prendono avvio gli scavi archeologici, seguiti da Cosimo De Giorgi, Regio Ispettore ai Monumenti. Gli scavi, proseguirono in modo discontinuo sino al 1911, consentendo non solo di mettere in luce un piccolo settore dell’edificio romano, ma di recuperare anche una stratigrafia archeologica che abbraccia un lungo arco della storia urbana di Lecce, dal IV sec. a.C. a oggi.

Successivamente, negli anni Trenta, il Ministero dell’Educazione Nazionale, con l’obiettivo di dare un nuovo volto alla piazza, quale centro monumentale della Lecce fascista, inaugura una nuova fase di scavi che ampliano la porzione visibile del monumento, corrispondente a quella odierna.

L’Anfiteatro oggi

Dopo le attività, spesso molto invasive, di scavo, sterro, demolizione e restauro del secolo scorso, oggi è visibile circa un terzo dell’intera struttura dell’Anfiteatro. La restante porzione è nascosta in parte sotto l’attuale piazza Sant’Oronzo e in parte sotto gli isolati dove sorgono la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, il cd. Sedile e i palazzi in stile rinascimentale del fronte sud.

La sperimentazione di IDEHA

L’Anfiteatro di Lecce, così strettamente integrato nel centro storico di Lecce, costituisce, per le problematiche legate al suo attuale stato e le potenzialità di valorizzazione, un interessante test site su cui sperimentare tecnologie e metodi finalizzati ad accrescerne la conoscenza e garantire la conservazione del monumento.

Pertanto il progetto IDEHA intende applicare le seguenti indagini multidisciplinari:

- studio storico, archeologico e architettonico dell’area in cui sorge l’edificio in una prospettiva diacronica, contestualizzandolo nella cartografia archeologica della città ed evidenziando le successive trasformazioni di questo contesto nelle fasi precedenti e successive alla sua costruzione;

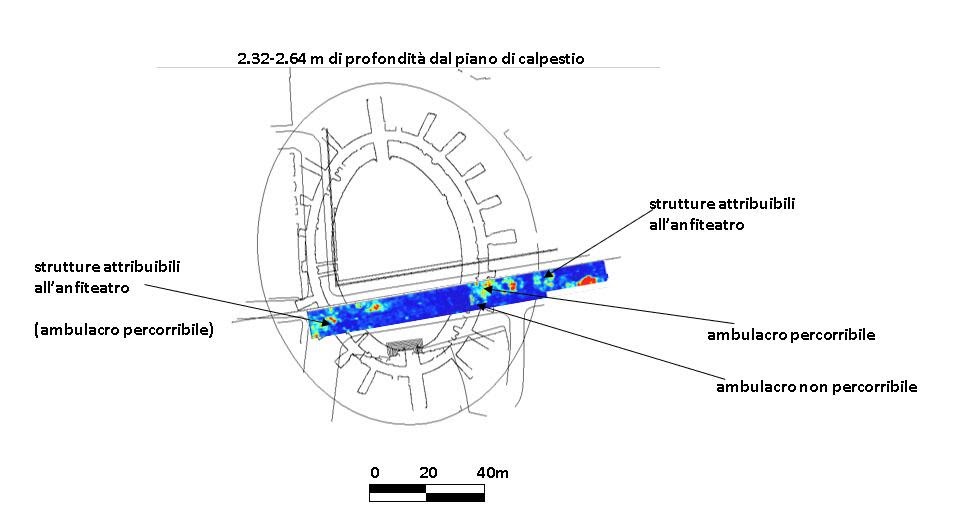

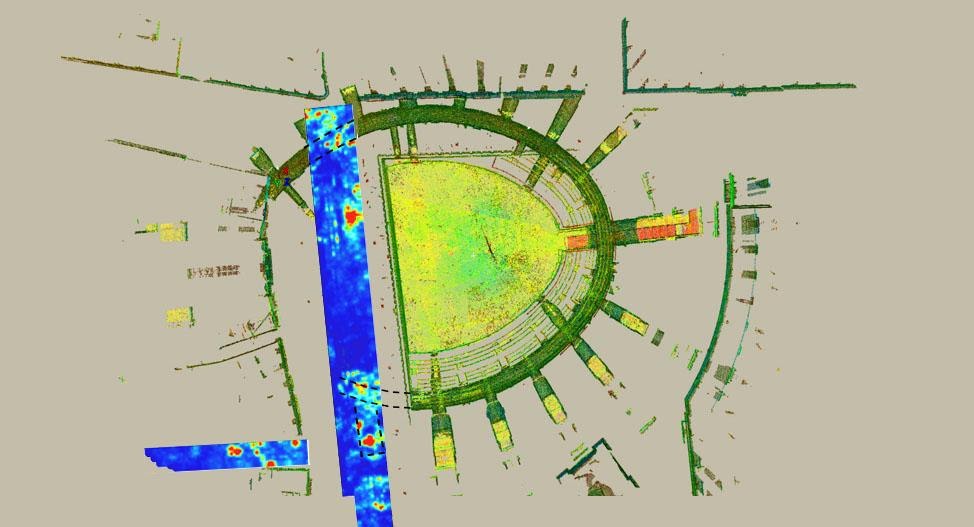

- indagini georadar finalizzate a documentare l’articolazione e lo stato di conservazione dei resti sepolti dell’Anfiteatro, le cui murature sono in parte indebolite dalla presenza di strutture soprastanti e da infiltrazioni d’acqua che interessano in particolare l’ambulacro anulare in cementizio che consentiva l’accesso alla cavea, anche in previsione della futura destinazione di quest’ultimo a spazio museale dei materiali architettonici e scultorei provenienti dallo scavo degli anni Trenta del Novecento;

- riprese e rilievi 3D con drone e laser scanner delle strutture conservate e di quelle ipogee al fine di creare un modello tridimensionale dell’edificio che documenti anche le parti non accessibili;

- realizzazione di un modello virtuale del monumento in cui si integrino i dati storico-archeologici-architettonici e quelli diagnostico-conservativi, così da costituire la base per la ricostruzione tridimensionale delle parti non più conservate e per la gestione dell’edificio in funzione della sua tutela e valorizzazione.

Gli stakeholders di IDEHA

- Amministrazione Comunale di Lecce

- Soprintendenza Archeologica

Il team di ricerca

Gruppo CNR ISPC di Lecce:

- Elisabetta Andreassi – Archeologa

- Alberto Bucciero – Ingegnere Informatico

- Lara De Giorgi – Geofisica

- Fiorella De Luca – Archeologa

- Maurizio Delli Santi – Architetto

- Immacolata Ditaranto – Archeologa

- Ivan Ferrari – Archeologo

- Fabio Fortinguerra – Giurista

- Francesco Giuri – Archeologo

- Gianni Leucci – Geofisico

- Pasquale Merola – Archeologo

- Ilaria Miccoli – Archeologa

- Giuseppe Scardozzi – Archeologo

Laboratori di ricerca CNR ISPC: